釣り漁

釣り漁は、大規模な装置を必要とせず、様々な自然環境の漁場でも対応できるため、縄文時代以来行われてきた伝統的な漁法の一つです。

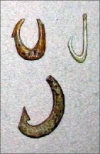

縄文時代には釣り針は鹿角製(ろっかくせい)でしたが、古墳時代以降、鉄が導入され、様々な形や大きさの釣り針が作りやすくなったことから捕獲対象とする魚種や漁場により様々な釣り方が開発されていきました。

その結果、古墳時代から奈良時代には「一本釣」、「曳き釣」、「延縄」が成立していたと考えられ、その漁法は現在まで引き継がれています。

一本釣り漁

縄文時代後期(今から約3,000年~4,000年前)の館山市鉈切洞穴遺跡からは,鹿の角で作られた釣り針が出土しています。

釣り針の大きさや形態にバリエーションがあり,目的とする魚種・釣り方が既に多様であったことがわかります。

一本釣は、文字どおり一本の釣り糸に釣り針を付けて行う釣り漁です。釣り竿を使う場合と手釣りの場合がありますが、漁師は主に手釣りで行います。竿釣りには、カツオの一本釣りやサバのはね釣りがあります。

一本釣りは、魚の習性や漁場に合わせて独特な仕掛けが工夫されました。その一つがサバのハイカラ釣りです。赤く染められた羽を付けた擬餌針を釣り糸に沿って縦方向に数十本から百本程度並べた仕掛けでサバの魚群の中で羽の付いた擬餌針を小魚が踊っているように見せかけて食いついたところを釣り上げます。

また、テンビンやアンドンビシなど餌のコマセを撒く誘魚具にも工夫が凝らされています。

釣り針に付ける餌には生の魚介類を使う場合と作り物の疑似餌を使う場合があります。

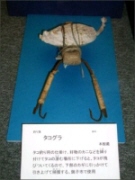

タコグラは、タコの好物であるカニを縛り付け、船上からしゃくるように動かし、飛びついてきたところをカギに引っ掛けて引き上げます。

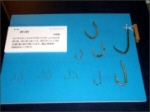

釣り針は、ねらう魚の種類、大きさ、釣り方によって様々です。

曳き釣り漁

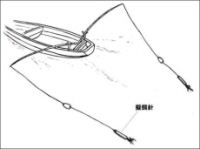

曳き釣りは、船から釣り竿等を使い、釣り糸を延ばして、その先端に付けた釣り針を船を走らせて曳いて、マグロ、カジキ、カツオ、ブリ、ワラサ等の回遊魚を捕獲する方法です。トローリングといった方がなじみがあるかもしれません。

旧白浜町沢辺遺跡では、古墳時代後期の鹿角製のカツオの曳き釣り用の擬餌針とカツオの骨とウロコが出土していることから、擬餌針を使った曳き釣りが古墳時代には行われていたことがわかります。

曳き釣りでは、主に擬餌針が使用されますが、擬餌針は「ツノ」と呼ばれ、牛のツノやアワビの殻、鯨の骨、メカジキのフンなどで柄を作り、釣り針を差し込み、釣り針の周りには羽毛や魚の皮を巻き付けて作られています。

また、アオリイカやケンサキイカ用には、ヤマやエビといった擬餌針もあります。

曳き釣りでは、魚が遊泳する水深に合わせて釣り針を曳くために潜航板を使用します。

延縄漁

これは、延縄漁の仕掛けを収納するナワバチです。

延縄は、釣り針を付けた多数の枝縄を幹縄に結び付け、海中に水平に延ばし、多数の魚を同時に捕獲します。

海中の表層でマグロなどを捕獲する浮き延縄や海底でヒラメやタイなどを捕獲する底延縄などがあります。

ナワバチは、幹縄をカゴの中に巻き、枝縄の釣り針をカゴの縁に回された藁の縄(エンザ)に刺し並べます。

トピックス - ヤマアテ

漁師が、海上で船の位置や漁場を確認するための伝統的な方法がヤマアテです。

山や灯台、高い木のような動かないものを2点見通し、もう1点の目印との角度を測ることによって場所を特定しました。

漁師はそれぞれ、自分だけの漁のポイントを持っています。この方法を使ってその場所を正確に割り出しました。

最近では、GPSにより海上での位置も正確にわかるようになっているため、ヤマアテも使われなくなっているようです。