網漁

(館山舵切洞穴出土)

多くの魚を一挙に捕らえることができる網漁は、縄文時代以来行われてきた最も古い漁法の一つですが、曳網と刺網漁の原形は、考古資料から古墳時代後期(AD.6世紀頃)には形作られていたと考えられます。

その後、戦国時代末期から江戸時代初期(AD.16~17世紀)にかけて、大阪や和歌山周辺の漁師が、地曳網など大規模な網漁を房総へ伝え、江戸時代には漁場や漁種に合わせて様々な網漁が行われるようになり、曳網、刺網以外に、タイ桂網や八手網といった敷網漁が盛んに行われました。さらに、明治時代には網の材質や構造の改良が行われ、網漁の近代化が図られています。

地曳網

関西の漁師が伝えた代表的な曳網漁が地曳網です。戦国時代末期の16世紀には、衣料用の繊維として麻に替わり木綿が急速に普及しましたが、その木綿栽培に欠くことの出来なかったのが、イワシを干した干鰯でした。この木綿や油を絞る菜種といった、干鰯を肥料として使う商品作物の栽培が広がるにつれ、干鰯の原料・イワシの需要が急速に高まります。この結果、主に大阪湾沿岸で干鰯生産を行っていた漁師が関東、特に房総へ進出し、イワシ漁のための大規模な地曳網を伝えることにつながりました。

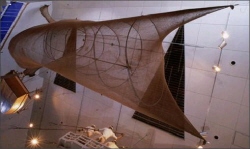

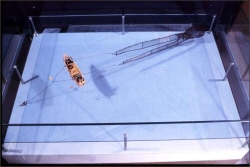

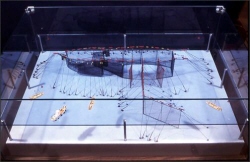

地曳網は、イワシ等の魚群を網で取り囲み、その網全体を網に連結された曳き綱で海岸から曳いて、魚群全体を捕獲するという漁法で、大地曳と呼ばれる大型の地曳網では網を曳く曳き綱を含めて全長が400mに達する場合もありました。網の中心には、イワシの魚群が最終的に追い込まれる全長20~40mの巨大な袋網があり、その両側に約270mにも達する長大な袖網が連結されています。この袖網には浮子と沈子(錘)がつけられており、袖網はアラテ、手網、中網、奥網と袋網に近づくに従い網目が細かくなり、袖網の中の魚群を袋網に誘導できるように作られています。そして、この袖網の先端・アラテの部分に浜で大勢の漁師が曳く曳き綱が連結されています。

また、魚群の周囲に地曳網を敷設する方法には、二艘の地曳船で魚群を取り囲むように地曳網を敷設する「両手回し」、曳き綱の一端を海岸に固定し、一艘の地曳船で魚群の周囲に地曳網を敷設する「片手廻し」の二通りがありました。

江戸時代の中でも、房総では1700年前後の元禄時代と1800年代の文化・文政期から幕末にかけて時期がイワシの豊漁期に当たっており、地曳網によるイワシ漁は活況を呈したと言われています。この地曳網は八手網とともに、江戸時代、全国の干鰯需要に応えてきたイワシ漁と干鰯生産を象徴する網漁だったのです。

手繰網

江戸時代以来、東京(江戸)湾の穏やかな海を中心に行われていた漁法です。曳網の一種で、船で網を曳いて操業しました。網は、袖網(垣網)と袋網からなっており、網口の下部に沈子(おもり)をつけてあります。小型の手こ漕ぎ船や帆船等の小型船による操業が主で、浅瀬のアマモなどが生える藻場付近が漁場でしたが、船の動力化や網の改良等により、水深150m~450m程の海底を曳いて漁獲するようになりました。この種の網の発展したものが、鉄管などを用いて網口を広げて海底を曳く底曳き網漁です。手繰り網は、浅瀬では海面付近を泳ぐシラスなどを捕りましたが、底曳きの場合では海底のカレイやエビ・カニなどを捕りました。

揚繰網

揚繰網は、巾着網とも呼ばれ、大きな分類では巻き網に区分されます。その方法は、魚群を網で囲い込み、狭く絞り込んでいって獲るものです。小型網の場合は1艘の船で行い、規模が大きくなると2隻で網入れをしました。揚繰網・巾着網・巻き網などの名称は、囲い込んだ魚群が逃げないように、底の部分の網を早く閉じて揚げていく様子などから名づけられたようです。網の底を閉じるように改良を加えたものが、関澤明清により明治時代に導入された改良型揚繰網です。揚繰網などは、大人数を必要とせず沖合で操業できる漁法として八手網や地曳網に代わり、急速に普及していきました。

定置網

定置網は、水深30~60mの浅い沿岸で行われる建網の一種で、道網(垣網)、運動場、箱網などを固定して仕掛けます。主に回遊魚の通り道をふさぐように道網を岸から沖に向けて設置し、その先に運動場、その奥に箱網を取り付けます。そして、通り道をふさがれた魚は道網に沿って運動場に入ります。ここから魚は外に出ることができますが、その奥の箱網に入ると魚は外にでることができず、その魚を定期的に水揚げすることになります。

この網の原型は、江戸時代の初期に北九州から中国地方でブリやマグロを捕るために開発され、その後、明治時代以降、 網の中は入った魚が逃げにくくする工夫を重ねて現在の定置網が完成しました。 動力や人力で多量の魚を捕るのではなく、網に入り込んできた魚だけを捕るのがこの漁法の特徴です。

トピックス - アバリとアバリ入れ

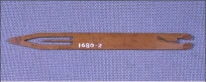

アバリは「網針」の意味で、網を編んだり修繕するのに使われました。竹を削って作られ、先端を鋭く尖らせ、胴の部分に中針を削りだし、尻は「U」字形に削りこんで、網を編むための糸が巻き付けられるように作られています。このアバリと同形の鹿角製品が、宮城県里浜貝塚で縄文時代晩期の土器とともに出土しており、現在のアバリの形は、既にBC.1000年頃の縄文時代晩期には完成していたと考えて良いでしょう。

このアバリを入れて携行する容器がアバリ入れです。多くは、漁師自らが自身の趣味に合わせて作られています。モウソウ竹や桐材で作られ、表面には漁師の屋号や様々な模様が彫刻されており、アバリ入れを腰に下げるための根付けにもヒョットコや菊など趣向を凝らした彫刻が施されています。