南房総では、現在でも捕鯨を行っていることを御存知でしょうか。

大型の鯨は国際捕鯨委員会(IWC)によって1988年(昭和63年)から捕獲停止となっていますが、小型の鯨類については日本政府が独自に管理し、毎年、捕獲枠を設定し、鯨を捕まえています。

現在、日本で小型捕鯨の対象になっているのは、ツチクジラ、マゴンドウ、タッパナガ、ハナゴンドウの4種類です。

では、沿岸捕鯨の歴史をみてみましょう。

鯨について

一、領分の船、鯨留め候上、壱疋の内より、初尾の為一尺八寸の皮壱枚宛とらるべく候事。

…中略…

慶長拾七 弐月七日 忠義 判

榎倉長兵衛殿

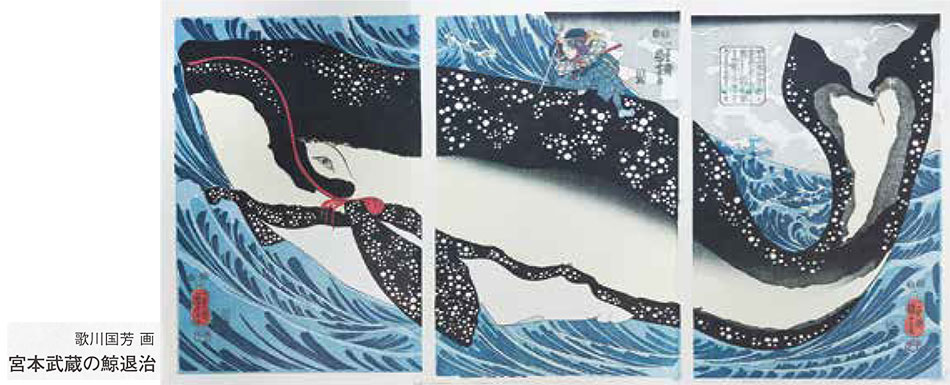

これは、鋸南町の醍醐家に伝えられた古文書の一節で、里見忠義が御師・榎倉氏を通じて伊勢神宮に鯨の尾の皮を献上していることがわかり、房総の沿岸捕鯨の存在を示す最も古い記録です。しかし、最近では、出土する擬餌針の材質が、鎌倉時代13世紀頃を境に鯨の骨が多く使われていること、また、鎌倉時代の日蓮の書状に見られる「房総のネズミイルカ(鯨の様な大型海獣と思われます。)という大魚の肉から、鎌倉では油を絞っている」という記述、さらに鎌倉市内の遺跡から出土する多くの鯨骨の存在などから、鎌倉時代後半の13世紀頃から室町時代14・15世紀頃までには、房総で沿岸捕鯨が始められていた可能性が考えられています。そして、ツチクジラを捕獲対象とした房総の沿岸捕鯨は、江戸時代、鋸南町勝山の醍醐家により組織化され大きく発展しました。

醍醐組では鯨にモリを打ち込む「突き組」は、元締の下に世襲制で57艘が組織されており、全体の組織は、「旗頭」「世話人」といった幹部を中心に、「羽刺」と呼ばれるモリ打ち等の海上要員が約500人、陸上で鯨の解体や加工を行う「出刃組」「釜前人足」が約70人という規模となっていました。鯨漁の漁期は、6~8月で、江戸(東京)湾一帯を漁場としていました。

突き組が使用していたモリが「アガシモリ」で、形は「突きん棒漁」で使われる燕形離頭銛とほぼ同じです。このことから、突きん棒漁は、鯨漁から発展したとも考えられています。

房総の捕鯨の特徴は、モリで突いて鯨を捕る「突き取り法」を採用したことです。各地で「網取り法」が主流になってもツチクジラが深くまで潜るため網取り法が適さなかったので一貫して「突き取り法」で行いました。

明治20年代前後には、関澤明清や醍醐徳太郎たちの努力で、捕鯨砲による洋式捕鯨を導入、明治31年には遠洋漁業株式会社が設立され、操業規模は拡大します。しかし、明治42年に鯨取締規則が制定され、漁獲高等に制限が加えられると、沿岸捕鯨を中心に活動が行われることになり、東海漁業株式会社(明治39年、房総遠洋漁業株式会社を改称)の拠点があった館山や旧白浜町尾乙浜、その他に旧千倉町七浦が、房総における沿岸捕鯨の拠点基地となりました。

その後、房総の沿岸捕鯨の伝統は、昭和23年、旧和田町和田浦に設立された外房捕鯨株式会社に受け継がれています。

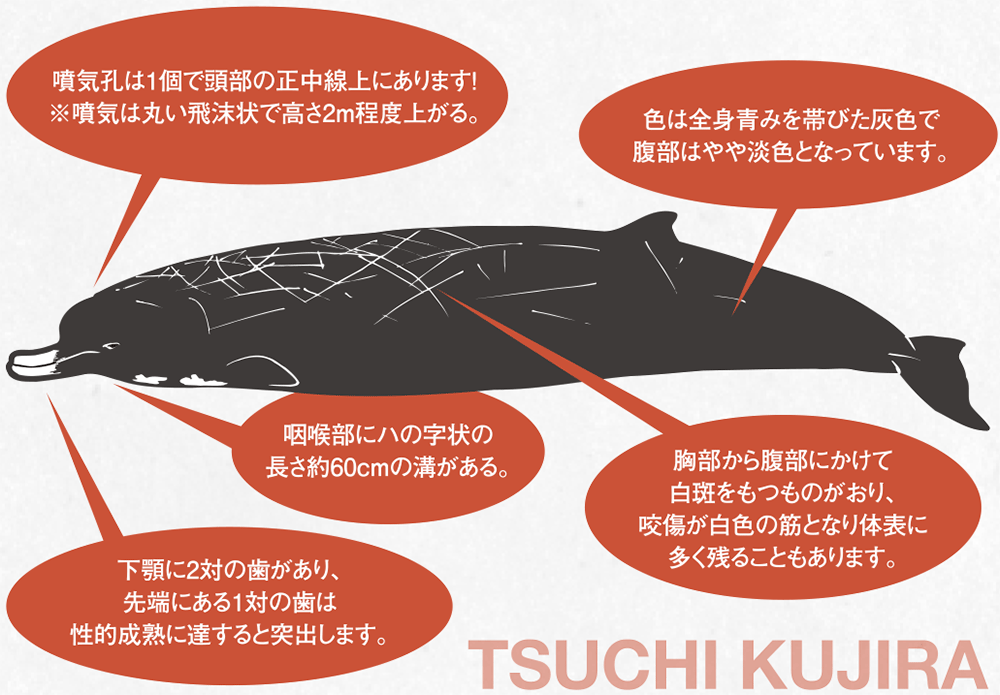

ツチクジラ ~プロフィール~

| 生息地: | 北太平洋 |

| 分布地: | 太平洋側では本州三浦半島及び大島 (東京都) 周辺から 北海道東岸沖、北海道沿岸のオホーツク海及び日本海 |

| 種類: | 歯鯨 |

| 大きさ: | 雄で11.9m、 雌で12.8m、体重12トンに達します。 |

| 食糧: | 深海性イカ類や底生魚類を食べています。 |

南房総 鯨年表

| 縄文時代 | 千葉県のいくつかの貝塚に、縄文時代のイルカの骨が残されている。 姥山貝塚公園 (市川市)/月ノ木貝塚・東寺山貝塚 ・ 千葉県立中央博物館・千 葉市立加曾利貝塚博物館(千葉市) |

| 1500年代後半 | 千葉県勝山付近で、モリやヤリを使った 「突き捕り式捕鯨」が行われていたと 推測される。 おもに小型のクジラを捕っていたが、捕鯨しやすいセミクジラ・コク クジラなど、大型のクジラも捕っていたかもしれない。 |

| 1600年代 | 江戸時代初期、紀州の大地で「綱捕り式捕鯨」が行われていたが、勝山では 深くもぐる習性のあるツチクジラを捕るために 「突き捕り式捕鯨」 が続けれらた。 |

| 1612年 | 慶長17年に、 安房国の領主里美忠義が、 初漁時、 伊勢神宮にクジラの脂皮を 献上していたという記録が残されている。 |

| 1655年 | 安房勝山では、初代醍醐新兵衛(定明)が元締めとなって、統制のとれた経営 「組織「鯨組」がつくられた。 |

| 1704年 | 二代醍醐新兵衛 (明廣) はさらに組織化した 「突組」 をつくり、 3組57隻の船と、 総勢500~600人を抱える規模となった。 |

| 1820年 ~1865年 | 日本近海はジャパングランドと呼ばれるクジラの好漁場のため、外国の捕鯨船 ~1865年が集まり、 「アメリカ式捕鯨」 で太平洋のクジラを捕鯨した。 そのため日本近海 のクジラが急減し、 日本の古式捕鯨は衰退する。 |

| 1899年 | ノルウェーの捕鯨技術を学んだ岡十郎がノルウェー式捕鯨を行う 「日本遠洋 漁業」を設立する。 122トンの捕鯨船 「長州丸」を建造し、ノルウェー人の砲手 を雇い入れる等の努力をかさね、 捕鯨の近代化に成功する。 この会社が後の 「東洋捕鯨」 になる。 |

| 1908年 | 日露戦争後、近代化された装備の捕鯨会社が乱立し、 「東洋捕鯨」は大手4社 で合併。 「東海漁業」 は捕鯨船等を 「東洋捕鯨」 に売却し、 遠洋捕鯨から撤退 する。 また 「東洋捕鯨」 もクジラの減少により、一度は進出した銚子からの撤退 を余儀なくされる。 |

| 1909年 | 遠洋捕鯨から撤退した 「東海漁業」は捕鯨規制枠外のツチクジラなどを捕る 小型沿岸捕鯨の業者として、 基地を館山から白浜に移す。 さらに千倉の捕鯨 業者を吸収し、千葉県の捕鯨基地は白浜だけとなる。 |

| 1948年 | 「東海漁業」 定置網漁をしていた庄司政吉に捕鯨船の一部を譲ることになる。 同時に捕鯨管轄権が県から政府にうつり、捕鯨許可枠が増えたため和田町に 「外房捕鯨」が設立された。 |

| 1950年 | 最盛期には、房総の 「東海漁業」と「外房捕鯨」とで、 1年間に130頭を捕鯨す ることもあった。 |

| 1987年 | 国際捕鯨取締条約にもとづき、 小型沿岸捕鯨の対象であったミンククジラが 捕鯨一時中止となる。 「外房捕鯨」はツチクジラ・ゴンドウクジラ漁を継続し、現 在に至る。 |

| 1988年 | 長崎県五島列島から千葉県和田を中心に、 大型クジラを捕鯨していた 「日東 「捕鯨」が捕鯨一時中止で和田町から撤退する。 |

| 1996年 | 和田浦くじら食文化研究会発足 |

| 2007年 | 和田浦くじら食文化研究会おかみさんの会発足 |

| 2011年 | 和田浦くじら食文化研究会おかみさんの会が、 「フード・アクション・ニッポンア ワード2011」「コミュニケーション・啓発部門」にて「最優秀賞」を受賞 |

| 2013年 | 全国鯨フォーラム2013南房総開催 |

房州の捕鯨

房州では、古くから突き獲りによって捕獲されてきました。ツチクジラの捕鯨 は、我慢の漁です。 潜水時間が平均30分です。 浮上の度に群れに近づい ていきます。一度撃ち損じるとその群れは逸散し漁になりません。 まさに必殺 必中で仕留めなければならないわけです。丸1日かけても捕獲にならないこと もあります。ツチクジラは鈷で打たれると、ほとんど垂直に急速に潜水します。 その勢いはすさまじいものです。 突き採りで仕留められた時代の苦労は常人 には計り知れないものが伺えます。 あくまでも推測の域をこえないのですが、 江戸時代の漁具の発達で目を見張るのは綿糸の利用があげられます。 これ による漁具の強度と耐久度は飛躍的に伸びました。 ツチクジラの捕獲も可 能にしたことが考えられます。 江戸時代の綿花の主産地は関西でしたが、房 州は綿花栽培に不可欠な干鰯の生産地でした。 海の資源が肥料として田 畑に施肥され、綿花から製造された良質な漁具が製造され、それが漁業者 に供給される。そんな循環があった様です。 なお、 ツチ鯨の鯨油は害虫退治 の農薬として使用されることが多く、内臓や骨は肥料として利用され、それは 富浦や岩井の房州枇杷の褒美肥(ほうびごえ)として施肥されてきました。

沿岸捕鯨の道具

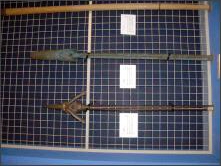

アガシモリ

江戸時代の沿岸捕鯨で使われていたモリです。全長4mほどのカシ製の竿の先端に、アガシモリを1つ装着し、モリには16m程度の麻縄を撚った縄(アガシ縄)が付けられていました。鯨にモリが刺ささるとモリ竿は外れ、アガシ縄を引くと、アガシモリが体内で回転し、鯨からモリが抜けなくなるように工夫されています。

テナゲモリ

ツチクジラに手で打ち込むモリです。全長2.3~2.4m、鉄製のモリ先にケヤキやカシ製の柄が銅線で固定されています。モリの先端は、回転できるように作られており、形は火薬を爆発させてモリを打ち出す「ボムランス」のものに類似します。関澤明清の弟・鏑木余三男が明治31年(1898)に設立した「房総遠洋漁業株式会社」で使用されたものです。

コロシモリ

モリを打ち込まれ弱っている鯨の心臓に、このモリを刺し完全に仕留めるために使われました。全長2~3.3mで、マツ・カシ・ケヤキなどの柄に鋭い鉄製のモリ先が、鋲や銅線で固定されています。明治時代後半に、房総遠洋漁業株式会社で使用されていたものです。

グリーナー砲

ボムランスを使用するアメリカ式捕鯨(銃殺捕鯨)の後に導入された砲殺捕鯨で使用された捕鯨砲です。アメリカ式捕鯨は、手漕ぎのボートで鯨に近づき至近距離から捕鯨銃・ボムランスでモリを打ち込むのに対し、ノルウェー式捕鯨に代表される砲殺捕鯨は、動力船の舳先に据え付けた捕鯨砲で鯨にモリを打ち込むものです。グリーナー砲は、イギリスのグリーナーにより開発された捕鯨砲で、この資料は、明治時代後期に東京で製作されたものです。モリの射程距離は27m、明治39年以降、房総遠洋漁業株式会社の後身・東海漁業株式会社で使用されたものです。

平頭モリ

ノルウェー式捕鯨砲用のモリは、戦前に使用されたモリ先が尖ったタイプから戦後、昭和20年代後半にモリ先が平らな平頭モリに改良されました。一見、尖っている方が刺さりやすいと思われますが、水面ではねてしまい、平たい方がまっすぐ、水中に入り、命中率が格段に上がりました。

クジラの活用

江戸時代の頃は肉の利用よりも脂に利用価値がありました。 当時稲作の大敵 であるウンカの駆除に多く用いられました。 その油膜は水田の保温・保湿効果 があり、休耕期には土地改良剤にも利用されました。 肉はむしろ副産物として地 元で利用されました。 長期保存の知恵としてツチクジラのたれ (干し肉)ができた と考えられます。たれという製法は房州独自のものと考えられます。 それは、ツチ クジラの肉質や房州の気候が育んだものだと考えられます。 明治に入ると、肥 料として用いられた脂は工業製品原料として用いられるようになりました。戦後 では石油化学工業の隆盛により、鯨油より肉に価値が移っていきます。 たれの ほかに燃製や大和煮が名産品として名を連ね、ツチクジラのあばら肉の佃煮は 大和煮とは一味違う味わいがあります。 和田浦では肉を熟成させて食用にもち いるために、捕獲したツチクジラを港に一晩浮かせておき、加工されていきます。

食文化

南房総で捕れた鯨肉は、地元(南 房総市内や館山市内)でほとんどが消費され、市内の一般消費者も自家消費のため解体場で肉が買えます。 鯨肉の価格は外房捕鯨によって 年度始めに設定され、 漁期中変動しないことから鯨が地域社会、文化に根 を下ろしていることがわかります。 肉のかなりの部分が加工業者か住民に よって、伝統食品であるタレ 「鯨の干し肉」に加工・消費されています。生皮 は九州や本州の日本海沿岸部や北海道で野菜の煮つけや 「鯨汁」の具材 として、或いは煎られて関西地方の「関東だき」というおでんの材料になりま す。 尾羽はさらし鯨として消費されています。 肉の販売は主として白浜、千 倉、和田の鮮魚商や加工業者(たれ屋)、 行商人 (棒手振り〉と一般の消費 者に、市場を経由せず直接に解剖場で販売されます。加工業者は鯨肉の 干し物であるたれを作り、鮮魚商と行商の人々は生肉を販売しますが、入手 した消費者は、主にたれを作り、他に佃煮、カツ、ステーキ等にして食べます。

トピックス - クジラのタレ

房総の名産の珍味に「クジラのタレ」があります。これは、ツチクジラの生肉を薄く切り、塩をふって揉み、3~4時間置いてから、1日ほど天日干したものです。江戸時代以来、房総の沿岸捕鯨の漁期は、6月から8月の夏の暑い時期であったため、ツチクジラの生肉を保存するための方法として、この「クジラのタレ」が考案されたと考えられます。全国的に見た場合、ツチクジラの捕鯨は、殆ど安房地域に限られ、このタレの製法はツチクジラの肉に適したものだったようです。ツチクジラを捕らない伊豆では、同じ方法で「イルカのタレ」が作られているということです。